利活用検討部会での検討内容

日本全域におけるアカマツ及びブナ科20種の潜在的生育地地図の作成

※本検討は利活用検討部会委員である鎌田磨人教授(徳島大学大学院ソシオテクノサイエンス研究部)および前田将志氏(徳島大学工学部建設工学科)が実施した。

実施期間・業務名など

平成21年度自然環境保全基礎調査自然環境概況調査及び植生図作成手法の効率化検討等業務 利活用検討ワーキング

概要

1.背景・目的

国土の約四割を占める里山(人の手によって形成、管理、維持されてきた二次的な自然環境)は、多くの動植物の生息地であり、絶滅危惧種の生息・生育集中地域ともなっている。現在、里山の管理放棄に伴って遷移が進行し、生物多様性の低下が問題となっている。このようなことから、将来、里山地域にどのような森林が成立し得るのかを見積りながら、適切な国土管理手法を検討することが必要である。里山を構成する主要な優占種は、アカマツ及びブナ科木本であるが、自然環境保全基礎調査に伴って実施されている植生調査によって、それら樹種の分布データが広域的に蓄積されてきている。

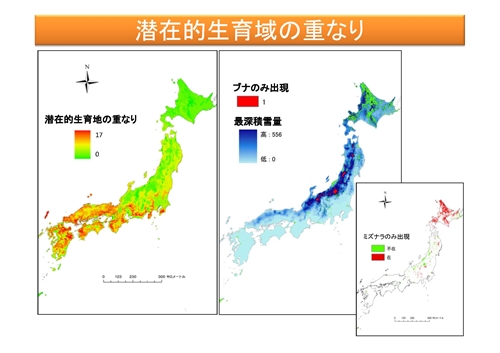

本検討では、植生調査データを用いて、日本全国を対象としたアカマツ及びブナ科植物(コナラ、ミズナラ、クヌギ等計20種)の潜在的分布域の推定を行った。

2.方法

自然環境保全基礎調査植生調査によって得られた約11205地点の植生調査データから、アカマツ及びブナ科植物の在・不在をポイントデータとして整理した。これを目的変数とし、説明変数としての環境要因に、WI(温量指数)、年降水量、最深積雪量、地質、傾斜角度、斜面方位を用いて、一般化線形モデル(GLM)によるロジスティック回帰分析を行なった。そして、アカマツ及びブナ科植物の分布がそれぞれの環境要因に対して、どのような応答を示すかを把握した。それによって得られた回帰式を用いて外挿し、アカマツ及びブナ科の21種について、日本全域の潜在的生育地地図を作成した。

3.結果

アカマツ及びブナ科、合計21種の潜在的生育地地図を重ね合わせることで、最大17種が重なりあって生育する可能性がある地域があり、特に、暖かい地域に多くの重なりがあることが分かった。このような重なりの多い地域では、上記の環境要因のみならず、競争等の種間関係が分布制限要因として重要であることが推測された。