利活用検討部会での検討内容

群落・群集の潜在的分布域とその重なり -植生調査データの活用事例-

※本検討は利活用検討部会委員である鎌田磨人教授(徳島大学大学院ソシオテクノサイエンス研究部)および前田将志氏(徳島大学工学部建設工学科)が実施した。

実施期間・業務名など

平成22年度自然環境保全基礎調査植生調査業務 利活用検討部会

概要

1.背景・目的

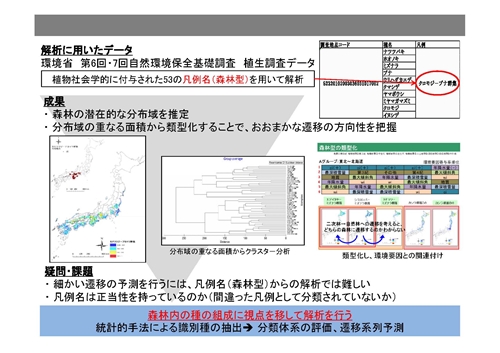

植物群集・群落の分布境界がどこにあるのか、また、それがどのような環境要因によって決まるのかは植生図を作成していく上で重要な情報である。本検討では、植生図作成業務にともなって蓄積されている植生調査データ(自然環境保全基礎調査植生調査データ)を用いて、日本の森林群集・群落の分布を決定づける要因を把握し、潜在的分布地図を作成した。そして潜在的分布域地図から森林の類型化を行い、遷移が起こり得る空間範囲の特定を試みた。

2.方法

自然環境保全基礎調査植生調査データから、一定数以上の調査地点を持つ森林として成立する53の凡例(群集・群落レベル)を抽出し、在データを作成した(群集・群落が確認された調査地点数は、22~512地点)。次に、各森林の在データと環境要因として選択したWI(温量指数)、CI(寒量指数)、年降水量、最深積雪量、最大傾斜角、地質を用いてMaxentによる解析を行い、森林の潜在的分布域地図を作成した。そして、各森林の潜在的分布域地図の重なりから空間重複度を算出し、空間重複度を用いてクラスター分析を行うことで森林を類型化した。

3.結果

比較的精度の良い潜在的分布域地図を作成することができた(AUCは全て0.8以上)。また、Maxentにより算出した環境要因の寄与率から森林の分布決定要因を把握できた。さらに、類型化したグループと分布決定要因を関連付けることにより、おおまかではあるが、遷移の起こり得る空間範囲を特定できた。

ただし、この手法では詳細な遷移予測を行うことは困難で、植生調査によって得られている組成データを用いつつ、階層構造や種間関係を考慮したモデルを構築していく必要がある。